Une réflexion sur l’émancipation et la décolonisation des pratiques

Une intervention de Cécile Rugira

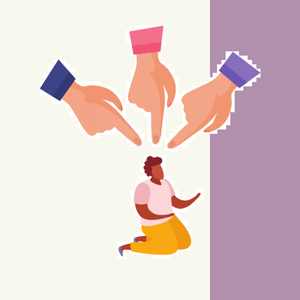

Cécile Rugira, ayant travaillé dans le secteur Alpha/FLE et au sein de l’association Vie Féminine, offre une analyse complémentaire à celle de Jérémy Piolat, en abordant les obstacles spécifiques à l’émancipation des femmes racisées dans ces systèmes. Elle parle de ce qu’elle appelle le « plancher collant » auquel sont confrontées ces femmes, une métaphore plus juste que celle du plafond de verre. En effet, contrairement aux femmes blanches qui ont parfois accès à des opportunités d’ascension sociale, les femmes racisées rencontrent des obstacles profonds qui les empêchent d’accéder à des espaces d’émancipation. Il existe une véritable absence d’outils qui leur permettraient de s’élever socialement, et le système éducatif et associatif ne propose pas de solutions adaptées.

Cécile Rugira fait référence à la matrice coloniale développée par Quijaro en 1992, qui explore l’interconnexion entre modernité, racisme, patriarcat et capitalisme, qui se nourrissent mutuellement pour maintenir l’ordre colonial. Cela permet de comprendre comment les structures sociales actuelles continuent de reproduire les hiérarchies héritées de la colonisation. L’approche dominante dans le domaine de l’intégration, qui se veut inclusive, est en réalité souvent une forme d’assimilation : un processus par lequel les groupes dominants imposent leurs normes et valeurs aux personnes racisées. Cette assimilation, qui prétend être un mode d’intégration, est en réalité une forme de violence symbolique, car elle exclut la reconnaissance de la diversité des cultures et impose une uniformisation culturelle et sociale.

Pour Cécile Rugira, l’enjeu est de passer de cette logique d’assimilation à celle de l’inclusion, qui laisse place aux identités culturelles et personnelles des individus. Elle appelle à une décolonisation des pratiques, en adoptant une posture critique vis-à-vis du système dominant et en reconnaissant ses propres biais et privilèges. Cette démarche implique de créer des « safe spaces », des espaces sûrs où les personnes concernées peuvent s’exprimer sans crainte de jugement ni de marginalisation. En outre, elle insiste sur la nécessité de travailler sur le développement du pouvoir d’agir des personnes, en fonction de leurs besoins exprimés, plutôt que d’imposer des solutions toutes faites.

Au niveau pratique, cela se traduit par des actions concrètes, comme la diversification des équipes et la mise en place de partenariats avec des organisations racisées afin de mieux comprendre les besoins et soutenir les initiatives des personnes concernées. Un exemple de cette démarche est la pratique de la discrimination positive, par laquelle des stages ou des opportunités sont spécifiquement ouverts aux personnes racisées, afin de compenser un système qui leur offre rarement de telles opportunités.

Dans le milieu Alpha/FLE, il est crucial de légitimer les savoirs et les histoires des apprenant.es. Cela implique d’adopter une posture consciente de l’héritage colonial et de s’éloigner des postures dominantes. L’un des moyens de renforcer ce pouvoir d’agir est la mise en place d’une cogestion des classes, où les apprenant.es peuvent eux/elles-mêmes s’organiser et décider de leur participation, favorisant ainsi leur autonomie. L’un des leviers clés de cette approche est la représentation : il est crucial que celles et ceux qui parlent de vécus et issus ces communautés soient valorisées. Un exemple poignant de cette question de représentation est celui de Françoise Vergès, qui, issue d’une famille esclavagiste, s’est appropriée un héritage réunionnais qu’elle n’a pas directement vécu, une appropriation qui soulève la question de qui a le droit de parler d’un vécu particulier.

Le rôle de l’allié.e est également central dans cette dynamique, en créant des safe spaces et en portant la parole de ceux qui ne peuvent pas s’exprimer. Dans le contexte du milieu Alpha/FLE, cela pourrait se traduire par des actions concrètes, comme servir de traducteur.trice ou d’interprète, pour permettre une expression plus authentique des besoins des apprenant.es. Cependant, il est essentiel que les allié.es ne s’approprient pas la parole des autres et qu’ils/elles laissent l’espace nécessaire aux personnes concernées, notamment dans les activités non-mixtes, où les individus se connectent autour de leur vécu commun.

Dans ces contextes, la décolonisation des pratiques éducatives et associatives devient une démarche incontournable pour un véritable changement, non seulement au niveau des discours, mais aussi dans les actions concrètes et les transformations des structures sociales et culturelles.

Un article d’Eva Velasco