Depuis plusieurs décennies, le mouvement du body positivisme a évolué, passant d’une révolution contre les normes esthétiques oppressives à une expression individualiste de l’acceptation de soi. Originalement conçu par les femmes grosses comme un cri de résistance contre les normes de beauté restrictives et discriminatoires, le mouvement a désormais été récupéré par une variété de voix. Il a évolué pour devenir une plate-forme où une multitude de voix s’expriment, parfois au détriment de son essence militante initiale.

Les origines du body positivisme

L’histoire du body positivisme remonte à plusieurs décennies, mais ses origines modernes peuvent être retracées dans les années 1960-70. À cette époque, des voix marginales commencent à se faire entendre, défiant les normes rigides de beauté et de taille imposées par la société. Llewellyn Louderback, auteur américain, publie en 1967 un article intitulé « More People Should be Fat! » dans The Saturday Evening Post, exposant les défis rencontrés par sa femme en raison de son poids. Cet article inspire Bill Fabrey à fonder en 1969 la National Association to Advance Fat Acceptance (NAAFA), luttant contre la discrimination envers les personnes en surpoids. Ensuite, en 1996, l’association The Body Positive est fondée par Connie Sobczak et Elizabeth Scott, avec pour objectif d’aider les individus à accepter leur corps et à lutter contre les troubles alimentaires.

Un mouvement qui évolue

Cependant, au fil des décennies, le body positivisme a subi des transformations significatives. Avec l’avènement des réseaux sociaux, le mouvement a connu une popularité croissante, atteignant un public plus large. Les plateformes telles que Instagram et Twitter ont permis à un large éventail de personnes de partager leurs expériences et de revendiquer l’acceptation de soi, quel que soit leur poids ou leur apparence. Mais cette popularité a également entraîné une dilution du message original du mouvement. De nos jours, il n’est pas rare de voir des personnes minces et répondant aux normes, utiliser le hashtag #bodypositive pour partager leurs propres insécurités physiques, telles que des vergetures ou des bourrelets. Bien que ces préoccupations soient légitimes, elles émanent souvent de corps qui correspondent déjà aux normes de beauté dominantes, détournant ainsi l’attention des personnes qui étaient à l’origine marginalisées en raison de leur poids ou de leur apparence.

Une ré-appropriation critiquée

Cette évolution du body positivisme a suscité des débats au sein du mouvement lui-même. Des voix s’élèvent pour dénoncer la déformation du mouvement, qui était à l’origine politique et militante. Le collectif Gras Politique, une association française luttant contre la grossophobie, souligne que le mouvement a été porté par des femmes grosses et racisées se sentant invisibles et mal considérées dans la société américaine. L’utilisation du mouvement par des personnes minces et conventionnellement belles a conduit à une perte de l’essence même du body positivisme, qui était de défier les normes de beauté dominantes et de lutter contre la discrimination basée sur le poids.

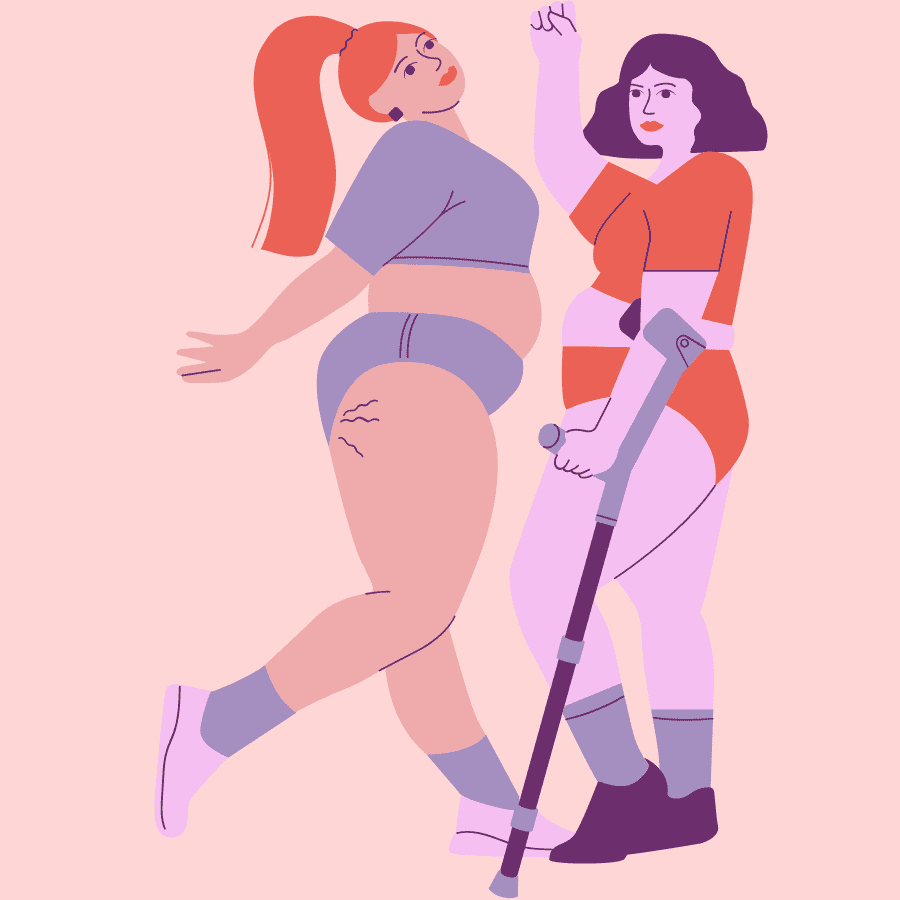

Dans son édition de juillet, le *Süddeutsche Zeitung Magazin* dresse un portrait désabusé du body positivisme, qualifiant le mouvement de “beau principe” mais aussi d' »idée fabuleuse » difficilement réalisable dans une société où les normes de beauté sont étroitement liées au capitalisme. Le magazine souligne également comment le mouvement a été détourné par l’industrie de la mode et de la beauté, devenant parfois une simple stratégie marketing. Le magazine allemand souligne que le retour de l’extrême maigreur sur les podiums de la haute couture et les campagnes publicitaires « prétendument inclusives » ne font que perpétuer les injonctions esthétiques traditionnelles. En effet, bien que des mannequins plus size soient mis en avant, ils sont souvent présentés avec des traits conventionnellement attrayants, ce qui renforce la pression sur l’apparence physique plutôt que de la réduire et invisibilise d’autant plus les corps gros et très gros. Face à ces constats, le concept de « body neutrality » émerge, mettant l’accent non pas sur l’aspect esthétique des corps, mais sur la dissociation de la valeur personnelle de l’apparence physique.

Vers plus d’inclusivité ?

Outre les nombreuses critiques de ré-appropriation du mouvement body positive par un public non concerné par la problématique initiale, certain.es défenseur.euses du mouvement soutiennent que le body positivisme devrait être inclusif de toutes les formes de corps et de toutes les expériences. Vannah Malila, fondatrice de CURVE, le premier mouvement body positive en Belgique, insiste sur le fait que le body positive concerne tout le monde, y compris les personnes minces. Elle souligne que les hommes ont également du mal à assumer leurs complexes et que leur représentation dans le mouvement est encore trop faible. Pour elle, le message du mouvement va bien au-delà du simple fait d’accepter ses rondeurs ; il s’agit plutôt d’accepter et de célébrer la diversité corporelle dans toutes ses formes.

Conclusion

En conclusion, le body positivisme émerge comme un mouvement en mutation, ayant traversé des décennies d’évolution depuis ses origines militantes dans les années 1960-70. Initialement conçu comme une réponse aux normes de beauté oppressives par les personnes grosses et très grosses, il a évolué pour devenir une plate-forme d’acceptation de soi où diverses voix s’expriment. Cependant, cette popularité croissante a conduit à une réappropriation critiquée du mouvement, avec des voix dénonçant sa dilution et sa déformation par des individus qui entrent néanmoins dans les cases conventionnelles de la beauté. Malgré cela, certain.es défenseur.euses du body positivisme soutiennent une vision inclusive, célébrant la diversité corporelle dans toutes ses formes. Dans l’ensemble, le body positivisme est à un tournant de son histoire. Alors que le mouvement continue d’évoluer, il est crucial de se souvenir de ses origines militantes et de s’efforcer de maintenir son engagement en faveur de la justice sociale et de l’inclusivité. Seulement ainsi pourra-t-il véritablement atteindre son objectif de libérer tous les corps des contraintes des normes esthétiques oppressives.

Bibliographie

Collectif Gras Politique. (2024). Body Positivisme : Plus que jamais, un mouvement militant [Blog post]. Récupéré sur https://graspolitique.fr/body-positivisme-plus-que-jamais-un-mouvement-militant/

Courrier International. (2023, 20 juillet). La fin de l’“idée fabuleuse” du body positivisme. *Courrier International*. https://www.courrierinternational.com/une/une-du-jour-la-fin-de-l-idee-fabuleuse-du-body-positivisme

Hidoussi, V. (2022, 25 octobre). *À double tranchant ; : les limites du body positive*. Madame Figaro. https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/forme-detente/a-double-tranchant-les-limites-du-body-positive-20220410

Louderback, L. (1967). More People Should be Fat! The Saturday Evening Post.

Pirmez, M. (2019, 9 novembre). *Body positivisme, un mouvement faussement incluant ? – Mammouth Média*. Mammouth Média. https://www.mammouth.media/body-positivisme-mouvement-faussement-incluant/

Sobczak, C., & Scott, E. (1996). The Body Positive: A Guide to Loving Your Body. Gurze Books.

Süddeutsche Zeitung Magazin. (2024). Le Body Positivisme : À la recherche de ses origines [Article]. Süddeutsche Zeitung.