L’équipe du CFEP a eu l’opportunité de participer à une formation d’ITECO asbl intitulée » Les féminismes décoloniaux en alpha et en FLE, Parce que la colonialité est partout, la décolonialité est inévitable « . À la suite de cette formation, nous nous engageons à revisiter nos pratiques dans une démarche de décolonisation, en nous appuyant sur les enseignements et ressources partagés lors de ce programme.

Idées et engagements principaux

Une des premières idées abordées est la critique du modèle occidental, blanc et colonial de l’apprentissage. Ce modèle, profondément ancré dans une vision coloniale, repose sur l’idée implicite que « je sais mieux », créant ainsi une hiérarchie des savoirs. Dans cette perspective, le savoir occidental, souvent perçu comme supérieur, se positionne contre ce qui est jugé « primitif », dévalorisant ainsi d’autres formes de savoir et de culture. Les langues et traditions non occidentales sont fréquemment reléguées à un statut inférieur. Le CFEP s’engage résolument à déconstruire cette hiérarchie et à plaider pour une éducation plus inclusive, respectueuse de la pluralité des savoirs, qui valorise les savoirs propres et les cultures dans leur diversité et leur richesse.

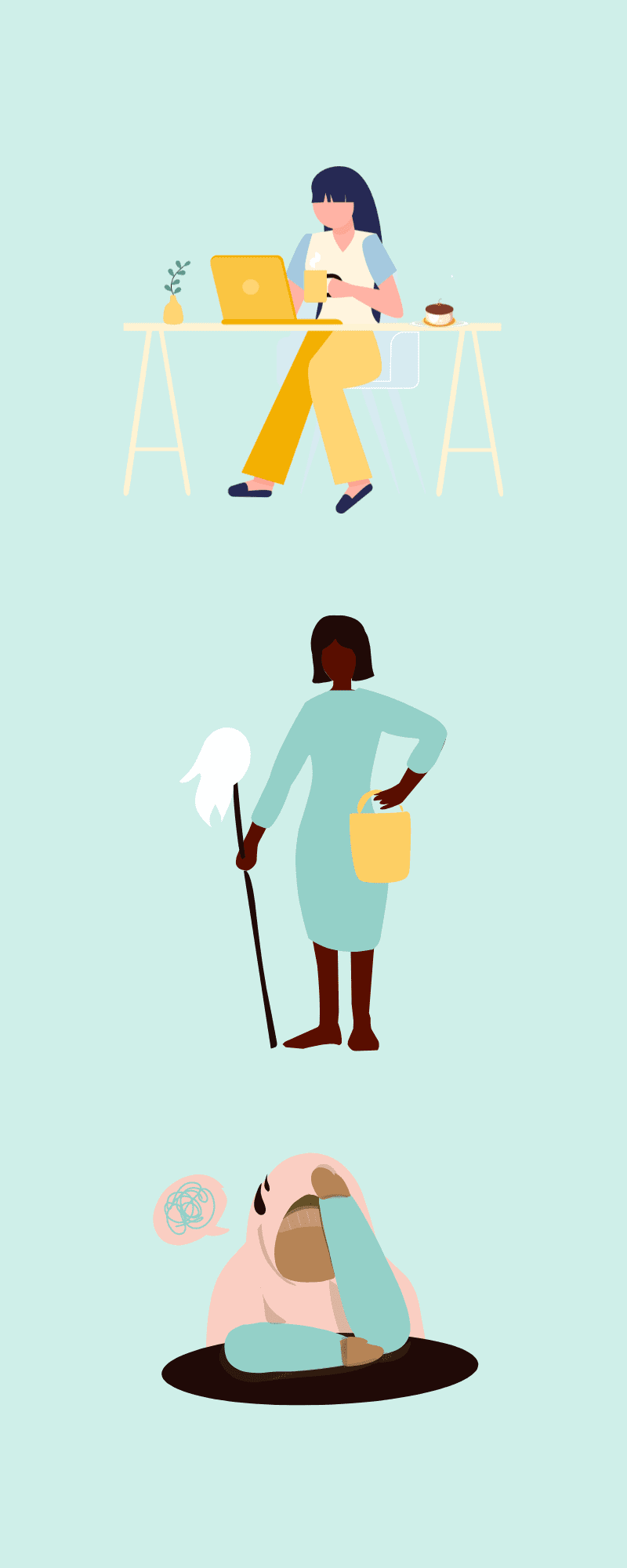

Un autre engagement majeur découle du rejet du féminisme blanc néolibéral, qui impose une vision étroite de l’émancipation des femmes. Ce modèle, imprégné de logiques néolibérales, met en avant l’image d’une femme blanche, bourgeoise, qui s’épanouit dans un système économique capitaliste : travail salarié, enfants, conformité à des normes sociales, notamment l’absence de voile. Il s’agit là d’une vision limitative et homogénéisante de l’émancipation, qui ignore les réalités des femmes racisées et/ou migrantes. L’association souhaite promouvoir un féminisme intersectionnel et décolonial, qui intègre la diversité des vécus et des combats, et qui lutte contre la marchandisation des corps et des identités féminines. Cela implique de redéfinir l’autonomisation des femmes, loin des impératifs économiques imposés par un modèle néolibéral qui exclut une grande partie des femmes.

Enfin, en réponse à ces modèles oppressifs, nous défendons l’intersectionnalité comme cadre d’analyse politique et philosophique. L’intersectionnalité, qui permet de prendre en compte la multiplicité des facteurs (genre, race, classe sociale, sexualité, etc.) dans la compréhension des rapports de pouvoir et des formes d’oppression, devient ainsi un outil fondamental pour déconstruire les inégalités systémiques. Loin d’être une simple grille de lecture, l’intersectionnalité est une approche qui nourrit l’action militante, en offrant une vision plus nuancée et inclusive des expériences vécues. Cette démarche permet d’analyser les enjeux sociaux sous un angle complexe et de promouvoir une action collective plus juste, où les luttes contre les discriminations s’entrelacent et se renforcent.

Une analyse critique du modèle Alpha/FLE et des dynamiques coloniales

Jérémy Piolat soulève également une ambiguïté importante : dans quelle mesure le milieu associatif, qui se veut bienveillant, ne perpétue-t-il pas des formes de domination en imposant un savoir dominant tout en infantilisant l’Autre ? Cette question se pose particulièrement en ce qui concerne les femmes racisées, souvent vues à travers un prisme de stéréotypes racistes qui les présentent comme « soumises » à leurs maris, un cliché qui se reflète dans l’obsession des sociétés occidentales pour la liberté de ces femmes. Ces stéréotypes, qui deviennent des vérités imposées par l’Occident, dénigrent non seulement le corps des femmes racisées, mais aussi leurs cultures, jugées inférieures. Dans un contexte où les discours sur la culture montent en puissance, une forme de « racisme diplomatique » s’installe, un racisme qui, en se dissimulant derrière des discours sur la tolérance et la diversité, continue de véhiculer des discriminations.

Ce processus de distanciation ne se limite pas à un rejet des individus migrants ou racisés ; il permet également d’asseoir une domination symbolique et de légitimer les stéréotypes qui alimentent les discriminations. L’action du CFEP, dans ce contexte, doit donc se concentrer sur une déconstruction de ces mécanismes de pouvoir, en mettant en lumière les hiérarchies culturelles implicites qui traversent le champ éducatif.

Une réflexion sur l’émancipation et la décolonisation des pratiques

Une intervention de Cécile Rugira

Cécile Rugira, ayant travaillé dans le secteur Alpha/FLE et au sein de l’association Vie Féminine, offre une analyse complémentaire à celle de Jérémy Piolat, en abordant les obstacles spécifiques à l’émancipation des femmes racisées dans ces systèmes. Elle parle de ce qu’elle appelle le « plancher collant » auquel sont confrontées ces femmes, une métaphore plus juste que celle du plafond de verre. En effet, contrairement aux femmes blanches qui ont parfois accès à des opportunités d’ascension sociale, les femmes racisées rencontrent des obstacles profonds qui les empêchent d’accéder à des espaces d’émancipation. Il existe une véritable absence d’outils qui leur permettraient de s’élever socialement, et le système éducatif et associatif ne propose pas de solutions adaptées.

Cécile Rugira fait référence à la matrice coloniale développée par Quijaro en 1992, qui explore l’interconnexion entre modernité, racisme, patriarcat et capitalisme, qui se nourrissent mutuellement pour maintenir l’ordre colonial. Cela permet de comprendre comment les structures sociales actuelles continuent de reproduire les hiérarchies héritées de la colonisation. L’approche dominante dans le domaine de l’intégration, qui se veut inclusive, est en réalité souvent une forme d’assimilation : un processus par lequel les groupes dominants imposent leurs normes et valeurs aux personnes racisées. Cette assimilation, qui prétend être un mode d’intégration, est en réalité une forme de violence symbolique, car elle exclut la reconnaissance de la diversité des cultures et impose une uniformisation culturelle et sociale.

Pour Cécile Rugira, l’enjeu est de passer de cette logique d’assimilation à celle de l’inclusion, qui laisse place aux identités culturelles et personnelles des individus. Elle appelle à une décolonisation des pratiques, en adoptant une posture critique vis-à-vis du système dominant et en reconnaissant ses propres biais et privilèges. Cette démarche implique de créer des « safe spaces », des espaces sûrs où les personnes concernées peuvent s’exprimer sans crainte de jugement ni de marginalisation. En outre, elle insiste sur la nécessité de travailler sur le développement du pouvoir d’agir des personnes, en fonction de leurs besoins exprimés, plutôt que d’imposer des solutions toutes faites.

Au niveau pratique, cela se traduit par des actions concrètes, comme la diversification des équipes et la mise en place de partenariats avec des organisations racisées afin de mieux comprendre les besoins et soutenir les initiatives des personnes concernées. Un exemple de cette démarche est la pratique de la discrimination positive, par laquelle des stages ou des opportunités sont spécifiquement ouverts aux personnes racisées, afin de compenser un système qui leur offre rarement de telles opportunités.

Dans le milieu Alpha/FLE, il est crucial de légitimer les savoirs et les histoires des apprenant.es. Cela implique d’adopter une posture consciente de l’héritage colonial et de s’éloigner des postures dominantes. L’un des moyens de renforcer ce pouvoir d’agir est la mise en place d’une cogestion des classes, où les apprenant.es peuvent eux/elles-mêmes s’organiser et décider de leur participation, favorisant ainsi leur autonomie. L’un des leviers clés de cette approche est la représentation : il est crucial que celles et ceux qui parlent de vécus et issus ces communautés soient valorisées. Un exemple poignant de cette question de représentation est celui de Françoise Vergès, qui, issue d’une famille esclavagiste, s’est appropriée un héritage réunionnais qu’elle n’a pas directement vécu, une appropriation qui soulève la question de qui a le droit de parler d’un vécu particulier.

Le rôle de l’allié.e est également central dans cette dynamique, en créant des safe spaces et en portant la parole de ceux qui ne peuvent pas s’exprimer. Dans le contexte du milieu Alpha/FLE, cela pourrait se traduire par des actions concrètes, comme servir de traducteur.trice ou d’interprète, pour permettre une expression plus authentique des besoins des apprenant.es. Cependant, il est essentiel que les allié.es ne s’approprient pas la parole des autres et qu’ils/elles laissent l’espace nécessaire aux personnes concernées, notamment dans les activités non-mixtes, où les individus se connectent autour de leur vécu commun.

Dans ces contextes, la décolonisation des pratiques éducatives et associatives devient une démarche incontournable pour un véritable changement, non seulement au niveau des discours, mais aussi dans les actions concrètes et les transformations des structures sociales et culturelles.

Un article d’Eva Velasco

Bibliographie sur les fondement des études décoloniales et du féminisme décolonial

- Césaire, Aimé. Discours sur le colonialisme. Présence Africaine, 2024.

- Colin, Philippe, et Lissell Quiroz. Pensées décoloniales : une introduction aux théories critiques d’Amérique latine. Zones, 2023.

- Davis, Angela. Femmes, race et classe. Des femmes, 1983.

- Dussel, Enrique. Philosophie de la libération. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France. « MétaphysiqueS », 2023.

- Fanon, Frantz. Les damnés de la terre. Editions La Découverte, 1985.

- Hooks, bell, et Noomi B. Grüsig. De la marge au centre : théorie féministe. Cambourakis, 2017.

- Larcher, Silyane, et Félix F. Germain. Marianne est aussi noire : luttes occultées pour l’égalité. Éditions du Seuil, 2024.

- Miano, Léonora. L’autre langue des femmes. Points, 2023.

- Ouassak, Fatima. La puissance des mères : pour un nouveau sujet révolutionnaire. La Découverte, 2020.

- Piolat, Jérémie. Sudalisme : l’imaginaire qui nourrit le racisme. Éditions Libre, 2023.

- Quijano, Aníbal. « “Race” et colonialité du pouvoir ». Mouvements, 2007/3 n° 51, 2007. p. 111-118.

- Said, Edward William. L’orientalisme : l’orient créé par l’Occident. Paris Points. Essais 2015, 2015.

Documentaire :

Amandine Gay, Ouvrir la Voix, 2017.